Abschnittsübersicht

-

-

Pflichtlektüre "Salzkammergut" Datei

Michael Kunz (2006): Von der Grundherrschaft zur Tourismusdestination 350 Jahre "Salzkammergut".- In: Oberösterreichische Heimatblätter Jg. 60 H. 3/4, S 139-152.

-

Pflichtlektüre "Tourismus" - Ersatzleistung für Nicht-Teilnehmende Datei

Pott, A. (2013): Reisen. In: Lossau, J./Freytag, T./Lippuner, R. (Hg.): Schlüsselbegriffe der Kultur- und Sozialgeographie. Stuttgart: Ulmer (UTB), S. 258-270.

-

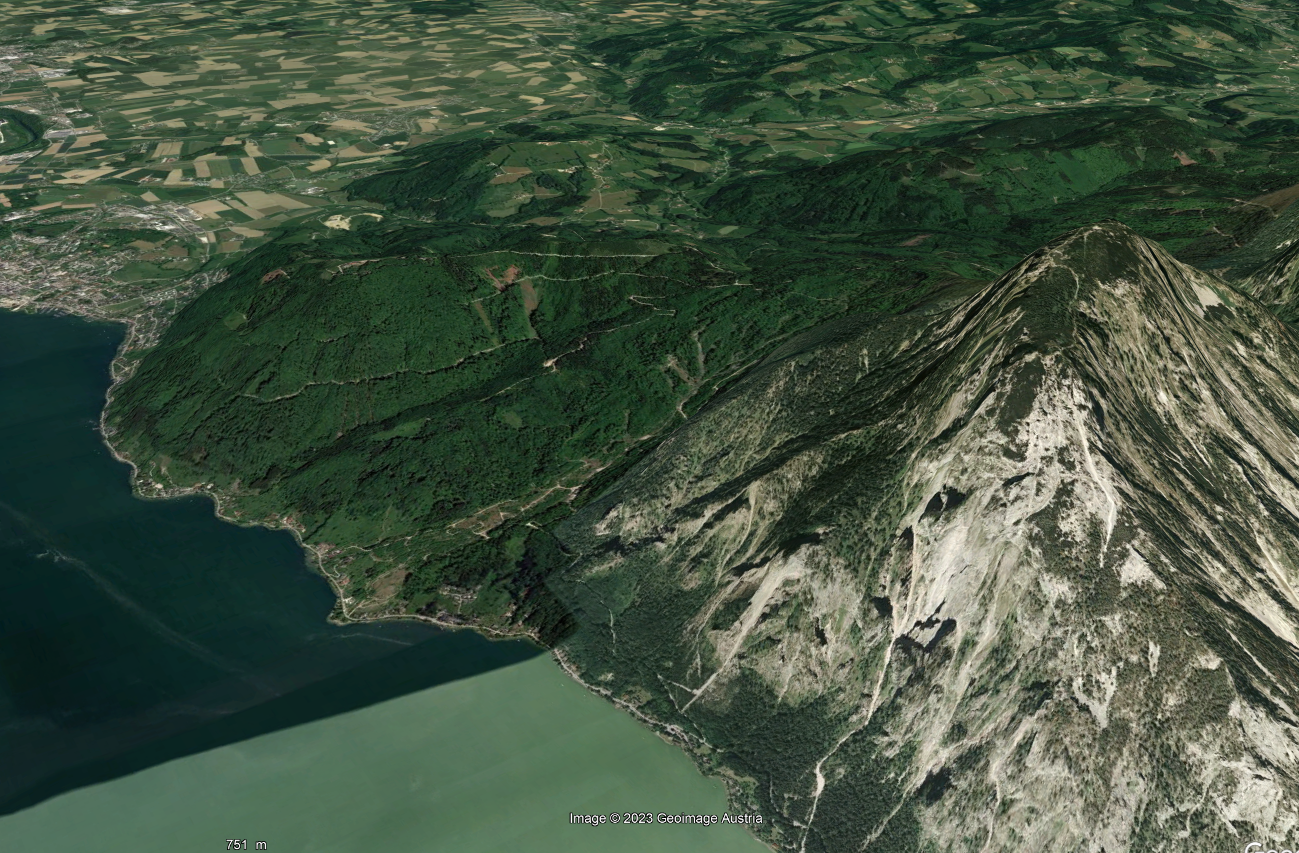

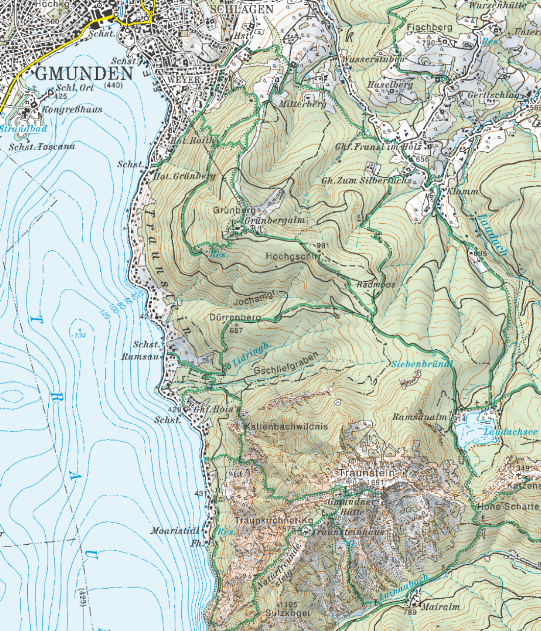

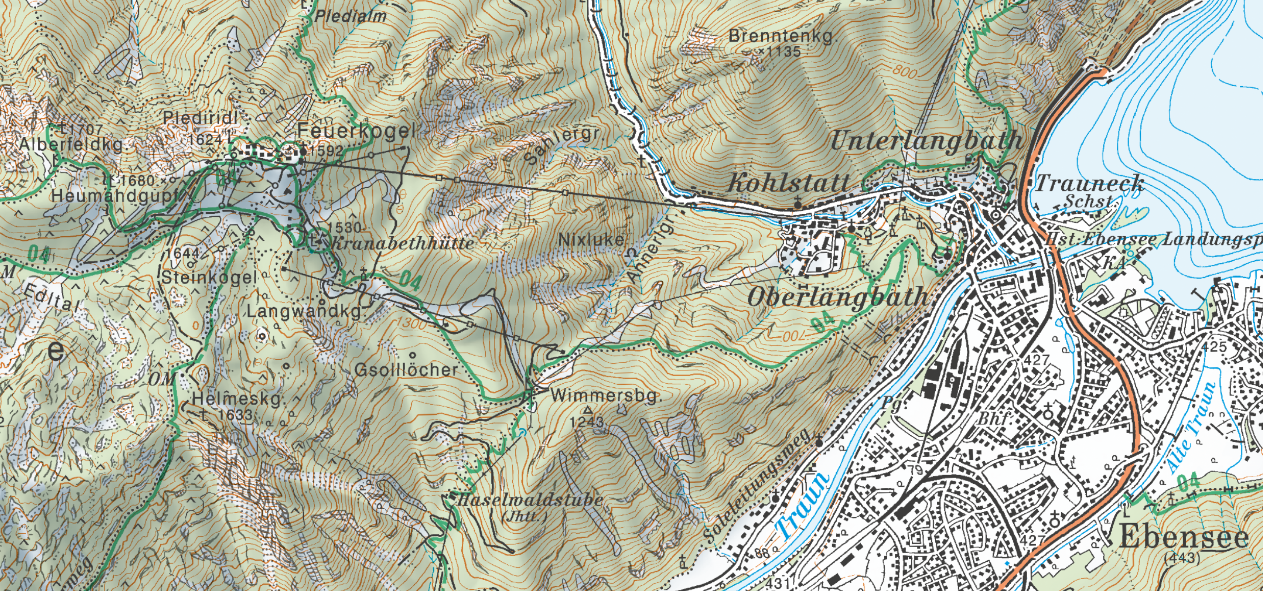

Touristische Karte/Panorama vom Traunsee Datei

Die Karte bzw. das Bild bietet eine geeignete Grundlage zur Vertiefung der vier Raumkonzepte. Der gewählte Karten- bzw. Bildausschnitt kann als "Container" mit der klaren äußeren Grenze des Kartenschnitts verstanden werden (RK1). Die Darstellung zeigt Wanderwege als System von Lagebeziehungen (RK2), ist perspektivisch gestaltet und ahmt damit Elemente des Wahrnehmungsraums (RK3) nach (z.B. Horizont, gedehnte Distanzen im Vordergrund, gestauchte im Hintergrund) und sie ist als Kommunikationsmittel für die Besucher auch Vermittler einer Raumkonstruktion (RK4).

-

Geologische Bundesanstalt (2015) Rocky Austria. Geologie von Österreich - kurz und bunt.- Wien. Selbstverlag.

-

Weiterführende Literatur: Johann Weidinger (2018) Geologie und Tektonik am Traunsee Südostufer Datei

-

Beispielkarte ÖK 50 - Blatt Gmunden Datei