Abschnittsübersicht

-

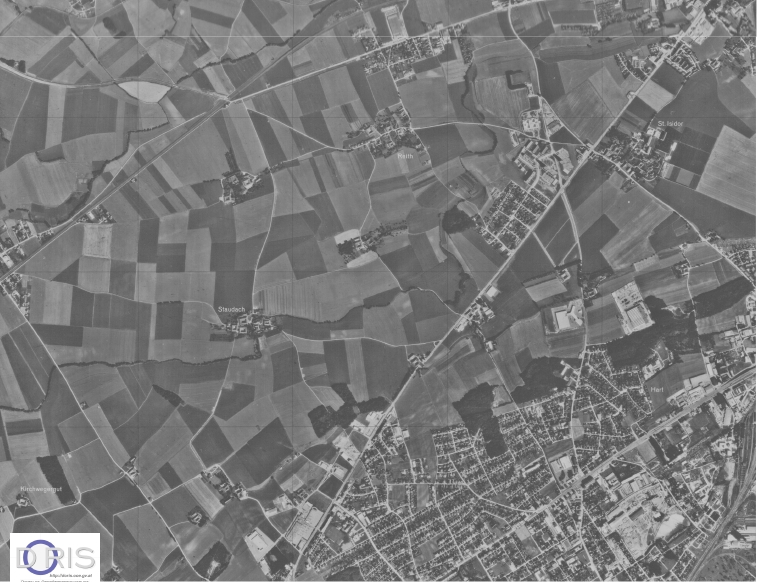

Raumordnung in Österreich

Diese Web-Plattform entstand anlässlich einer Lehrerfortbildungan an der PH-Linz am Mi. 30.1.2013 mit den Thema "Österreich - kompetenzorientiert unterrichten"; Maria Hofmann-Schneller stellte ein erstes Ressourcen-Portfolio zusammen.

Er ist weiters Teil der Lehrveranstaltung "Österreich 2: Wirtschaftsstruktur und Raumordnung" im WS 2013/14 sowie WS 2015/16 in der Ausbildung zum GW-Lehrer / zur GW-Lehrerin an Neuen Mittelschulen an der PH-Linz.

Darüberhinaus nutzt diesen Lernkurs die Lehrerfortbildung "Raumordnung im kompetenzorientierten Unterricht" von Alfons Koller am Mo. 17.3.2014.

-

-

-

Zur Suche: Landesgesetz - OÖ - Raumordnung

beispielsweise:

-

Für A1-Kunden sind Abfragen vom Grundbuch, Firmenbuch, Melderigister, Gewerberegister kostenpflichtig möglich. Der Betrag von 3 - 4 EUR im Grundbuch wird über die Telekom-Rechung abgerechnet.

-

-

In: Die Presse, 13.10.2015, S. 16

-

In: Oberösterreichische Nachrichten, 13.10.2015, S. 26

-

-

-

Eine Alternative zu den Raumbeschreibungen in den Österreichklassen unserer Schulbücher

-

Rheintal (Dornbirn, Lustenau), Alpiner Raum (Hallstatt, Sölden, Schruns), Wiener Becken (Wiener Neustadt, Mistelbach) Vorland im Osten und Südosten (Neusiedl, Fürstenfeld).

-

3. Klasse NMS/AHS (7. Schulstufe): Wir und wo wir gerne wohnen würden.

Methodischer Vorschlag 1

- Phantasiereise "Wir suchen unser Traumhaus"

- Betrachte die Bilder, vergleiche mit Traumhaus

- Lokalisiere dein Traumhaus auf einem Stadtplan und begründe (Typisierung von Wohnsiedlungen).

- Plan: Zeichne deine Traumsiedlung.

Lernziele

- Erkennen, dass es individuelle Vorstellungen von idealem Wohnen gibt.

- Im Stadtbild kann ich die Art der Gebäude erkennen.

-

7. Klasse AHS (11. Schulstufe): Eine Region setzt sich in Szene - Regionalentwicklung durch Sportveranstaltungen

-

Rosemarie Schwaiger (2013) Landschaftsflegel: Schladming erstickt in teuren Bausünden.- In: Profil online 22.1.2013. Web: http://www.profil.at/articles/1303/560/350614/landschaftsflegel-schladming-bausuenden (30.1.2013)

-

Statistik Austria (o.J.) Ein Blick in die Gemeinde: Schladming.- Web: www.statistik.at

-

Michael Steiner (2012) Die Weltmeisterschaft in Schladming: Was bewirkt zusätzlicher Tourismus?. Kurzfassung. Studie im Auftrag des BMWFJ.- Graz: Eigenverlag. 9 S.

-

Franziska Leeb (2012) Im Zielschuss zu wenig Baukultur.- In: Raum H. 88, S. 10 - 13.

-

Michael Steiner (2012) Die (Regional-)Ökonomie einer Ski-WM.- Raum H. 88, S. 14 - 18.

-

Martin Weishäupl (2012) Eine nachhaltige Ski-WM geht das überhaupt?.- In: Raum H. 88, S. 19-21.

-

Aus dem GW-Unterricht im Petrinum.

- Bitte mit Gast-Login anmelden.

-