-

07 - 28.04.25 UT Planungen_Feedback_Workshops/Fortbildung

-

Das Video erklärt, dass Collective Teacher Efficacy (CTE) – also der gemeinsame Glaube eines Lehrerinnenteams an die eigene Wirksamkeit – laut John Hatties Forschung den größten Einfluss auf den Lernerfolg von Schülerinnen hat.

-

CTE hat einen Effektstärkewert von 1.57, was extrem hoch ist (Vergleich: 0.4 gilt als "durchschnittlicher" positiver Effekt). Es bedeutet, dass Lehrkräfte gemeinsam überzeugt sind, dass sie durch ihre Arbeit das Lernen aller Schüler*innen deutlich verbessern können – unabhängig von äußeren Umständen wie sozioökonomischem Hintergrund.

-

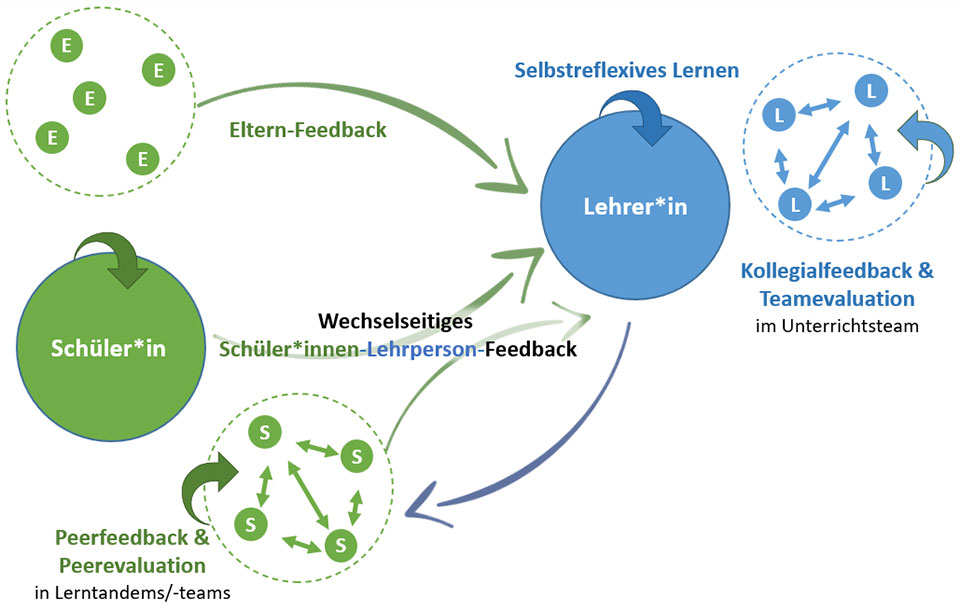

Schulen mit hoher CTE zeichnen sich dadurch aus, dass Lehrer*innen zusammenarbeiten, ihre Praktiken reflektieren und gegenseitig an den Lernfortschritten arbeiten.

-

Die Kultur an solchen Schulen fördert kontinuierliche Verbesserung, Fokus auf evidenzbasierte Praktiken und eine starke Verantwortungsübernahme für die Erfolge (oder Misserfolge) der Schüler*innen.

-