Abschnittsübersicht

-

-

Wetterabfrage aus der Stationsliste:

- Wahl des Wetterparameters in der Menüleiste oben.

Dann erscheinen die Wetterdaten an dieser Station.

Durch einen Klick in die Zeile erscheint der Witterungsverlauf dieser Station

-

- in den letzten Stunden (10-Minutenwerte und Stundenwerte),

- im letzten Monats (Tageswerte) und

- in den letzten Jahren (Monatswerte)

Wenn man mit der Maus über die Linie streicht, kann man die jeweiligen Werte direkt ablesen und miteinander vergleichen.

Wetterabfrage aus der Karte:

- Wahl des Wetterparameters in der linken Spalte

- Ein Klick knapp oberhalb des Stationspunktes zeigt die aktuellen Daten inkl. dem Stationsnamen.

Sind diese älter als eine halbe Stunde, erfolgt keine Anzeige. Die Aktualisierung erfolgt alle 10 Minuten. Weitere Detailinformationen dazu.

Im unteren Bildschirmteil erscheint der Witterungsverlauf. Wenn man mit der Maus über die Linie streicht, kann man die jeweiligen Werte direkt ablesen und miteinander vergleichen.

- Wahl des Wetterparameters in der Menüleiste oben.

-

- Auswahl einer Station aus der Karte: In die Karte zoomen und auf einen Stationsnamen klicken.

- Auswahl einer Landeshauptstadt: In der Tabelle können Details durch Klick in eine Zeile abgerufen werden.

-

mit vielen Details wie ...

- Aktueller Niederschlag in Europa und Verlauf der letzten Stunden

- Aktuelles Satellitenbild für Europa und Verlauf der letzten Stunden

- Aktueller Niederschlag in Österreich und Verlauf der letzten Stunden

- Aktuelles Satellitenbild für Österreich und Verlauf der letzten Stunden

- Prognosekarte des Niederschlags in Österreich für die nächsten Tage

- Prognosekarte der Bewölkung in Österreich für die nächsten Tage

- Prognosekarte des Windes in Österreich für die nächsten Tag

-

Wähle mit / ohne Radar, Wetterradar sowie Wetterkarten.

-

Vergleich eines monatlichen Witterungsverlaufes mit den Klimadaten für ausgewählte Stationen Österreichs

- Wählen Sie die die Klimastation ("Messstation").

- Wählen Sie das Monat und das Jahr ("Zeitraum").

- Wählen Sie einen der Klimaparameter "Lufttempteratur", "Niederschlag" oder "Sonnenschein".

Bei der "österreichweiten Darstellung" wird der Parameter als thematische Karte visualisiert und sind weitere Informationen ("Berichte") abrufbar.

Eine öffentliche Dienstleistung von Geosphere Austria.

-

Eine öffentliche Dienstleistung von Geosphere Austria.

-

Eine öffentliche Dienstleistung von Geosphere Austria.

-

- Zoomen Sie in die gewünschte Region.

- Klicken Sie auf eine Station.

- Wählen Sie "Create charts"

und rollen Sie in den unteren Teil der Webseite.

Quelle: Laura Zepner, Pierre Karrasch, Felix Wiemann & Lars Bernard (2020): ClimateCharts.net – an interactive climate analysis web platform, International Journal of Digital Earth, DOI: 10.1080/17538947.2020.1829112

-

mit Detailinformationen zu den einzelnen Klimaepochen und Erdzeitaltern

Langbeleg: Geosphere Austria (2025): Informationsportal Klimawandel, Paläoklima. Wien. Web: https://klimaportal.geosphere.at/informationsportal-klimawandel/palaeoklima.html (31.12.2025)

-

Zur aktuellen Seite des Gletschermessdienstes der ÖAV

-

Zwei Bilder wurden am selben Ort (von der Simonyhütte aus) mit Blick Richtung Süd (zum Hohen Dachstein) zum gleichen Zeitpunkt im Jahr (Anfang Juni) in unterschiedlichen Jahren aufgenommen. Vergleichen Sie die Bilder und

- nennen Sie das Phänomen, das dargestellt wird.

Beantworten Sie im Anschluss die Frage: Handelt es sich um ein Phänomen des Klimas, des Wetters oder der Witterung?

-

- ÖGK 1 : 500 000 - Österreichkarte

- ÖGK 1 : 250 000 - Bundeslandkarten (ohne Tirol und Kärnten)

- ÖGK 1 : 50 000

- Karte geologischer Lagerstätten

-

-

-

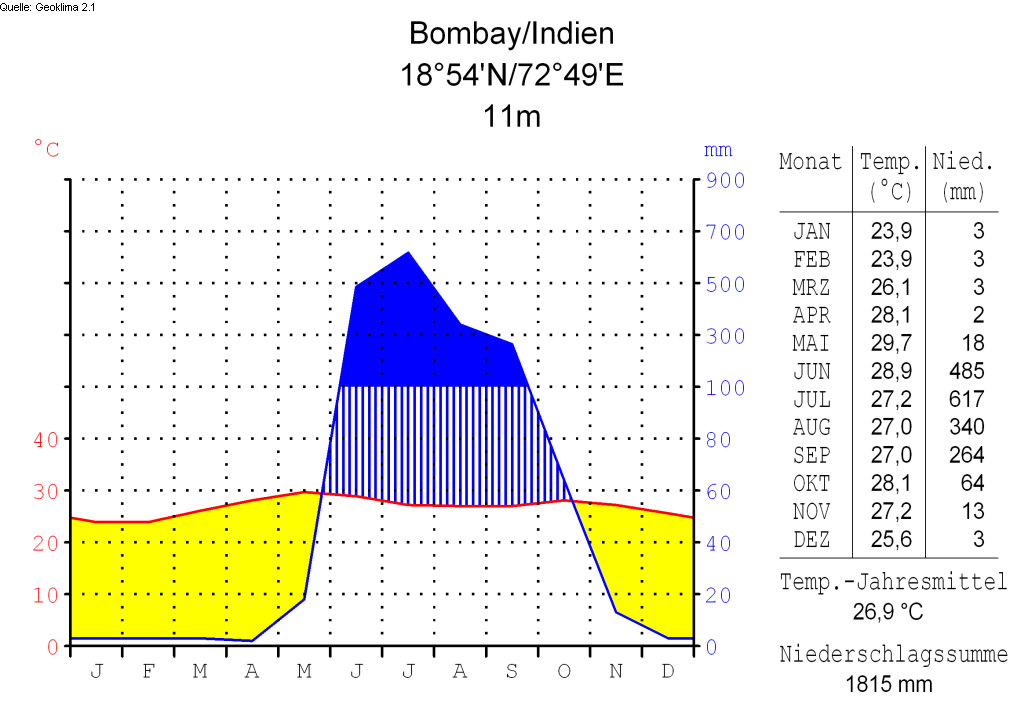

Einführung und Schritt-für-Schritt-Anleitung zur allgemeinen Auswertung von Diagrammen im GW-Unterricht und Tipps zur inneren Differenzierung

Claudia Breitfuss (2020): Diagramme und Klimadiagramme im GW-Unterricht - Teil 1: Diagramme auswerten.- Linz.

Web: https://youtu.be/j26qrMTPG1M (6.5.2020) -

Teil 2 zum Thema Diagramme und Klimadiagramme: Verschiedene Darstellungsformen und auswerten von Klimadiagrammen

Claudia Breitfuss (2020): Diagramme und Klimadiagramme im GW-Unterricht - Teil 2: Klimadiagramme.- Linz.

Web: https://youtu.be/kE3Fnf722rQ (6.5.2020) -

Teil 3 enthält Tipps zu, welche Darstellungsform ab welchem Alter geeignet ist, und nennt Umsetzungsbeispiele für den Unterricht.

Claudia Breifuss (2020): Diagramme und Klimadiagamme im GW-Unterricht - Teil 3: Klimadarstellungen in der Schulpraxis.- Linz.

Web: https://youtu.be/aSMIx1t0WYw (6.5.2020) -

Gesamtpräsentation - ohne Audiokommentar. Allgemeine Infos zur Auswertung von Diagrammen im GW-Unterricht mit Ansätzen zur inneren Differenzierung, im Speziellen wie man Klimadiagramme auswertet und welche Darstellungsformen es gibt. Darstellungsformen die sich die die 5. und 6. Schulstufe und ab der 7. Schulstufe bewährt haben und Hinweise für die Umsetzung im Unterricht.

Claudia Breifuss (2020): Präsentation: Diagramme und Klimadiagramme im GW-Unterricht.- Linz.

Web: https://gwb.schule.at/mod/resource/view.php?id=21795 (6.5.2020)