Abschnittsübersicht

-

Lernziele - Wissenskategogien - Anforderungsbereiche - Kompetenzen

Diese Web-Plattform begleitet die Lehrveranstaltungen "Einführung in die Fachdidaktik GW" an der Universität Salzburg, der PH Salzburg und der PH-Linz ab dem WS 2016/17.

-

-

Wolfgang Sitte (2001) Zielorientierung.- In: Wolfgang Sitte und Helmut Wohlschlägl (Hrsg.) Beiträge zur Didaktik des "Geographie und Wirtschaftskunde"-Unterrichts.- Wien. (= Materialien zur Didaktik der Geographie und Wirtschaftskunde, Bd. 16). S. 553 - 561.

Web: https://gwb.schule.at/mod/url/view.php?id=5358 (28.9.2024)

-

In: GWU 123, 38-41 und nach Fraedrich/Hieber/Lenz (geographie heute 291/2011)

… mit einer Definition, was unter jeweiligen Operator verstanden werden kann.

Web: https://gwb.schule.at/mod/resource/view.php?id=52484 (28.9.2024)Publiziert in: Christian Sitte (2011): Maturafragen neu (!?) – eine schrittweise Annäherung an eine kompetenzorientierte Form im Fach Geographie und Wirtschaftskunde.- In: GW-Unterricht 123, 24-41.

Web: http://www.gw-unterricht.at/images/pdf/gwu_123_024_041_sitte.pdf (31.10.2019) -

Sitte W. (1979): Bedeutung und Formulierung von Lernzielen im GW-UnterrichtIn.- In: GW-Unterricht 3, 1-7.

Web: https://gwb.schule.at/mod/resource/view.php?id=9124 (28.92.024)

Der erste fachdidaktische Artikel, der sich mit den Fragen von Lehrstoff, Lernzielen, Anforderungsbereichen etc. praxisorientiert an eine breite Lehrerschaft wendete, um die Paradigmenreform 1985 vorzubereiten. Als WIederholung, Zusammenfassung und Vertiefung für alle empfohlen

-

-

Wolfgang Sitte (2001) Taxonomie.- In: Wolfgang Sitte und Helmut Wohlschlägl (Hrsg.) (2001) Beiträge zur Didaktik des "Geographie und Wirtschaftskunde"-Unterrichts.- Wien. (= Materialien zur Didaktik der Geographie und Wirtschaftskunde, Bd. 16). S. 473-475.

-

Mary Forehandv (o.J.) Bloom’s Taxonomy.- Georgia. Web: http://projects.coe.uga.edu/epltt/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy (10.2.2012)

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of educational objectives: Complete edition, New York : Longman.

-

Dianna Fisher (2011) Instructional Design -- The Taxonomy Table. The Knowledge Dimension.- Corvalis (USA, Oregon). Web: http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table (28.11.2016)

-

… mit einer Definition, was unter jeweiligen Operator verstanden werden kann.

Quelle: Christian Sitte (2011): Maturafragen neu (!?) – eine schrittweise Annäherung an eine kompetenzorientierte Form im Fach Geographie und Wirtschaftskunde.- In: GW-Unterricht 123, 24-41.

Web: http://www.gw-unterricht.at/images/pdf/gwu_123_024_041_sitte.pdf (31.10.2019)

-

-

Wolfgang Sitte (2001) Geographie und Wirtschaftskunde (GW) - Einwicklung und Konzept eines Unterrichtsfaches, Abb. 2: Die Bildungsaufgabe des Faches GW.- Wien. S. 163.

Web: https://gwb.schule.at/mod/resource/view.php?id=5359 (31.10.2019) -

Maria Hofmann-Schneller, Alfons Koller, Christian Sitte (2012): Ein fachbezogenes Analysemodell für den GW-Unterricht. Linz.

Web: https://gwb.schule.at/mod/resource/view.php?id=5368 (28.9.2024

-

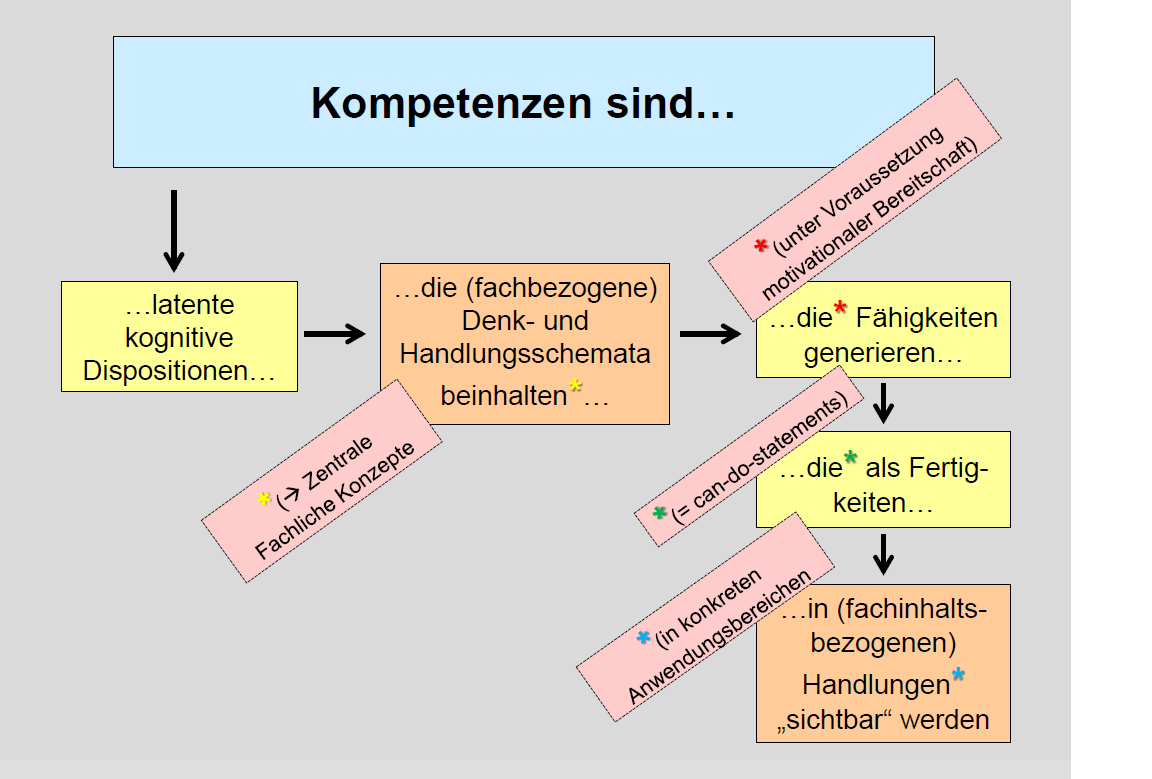

Maria Hofmann-Schneller (2011) Kompetenzerwerb im GW-Unterricht – eine neue/alte Herausforderung.- In: GW-Unterricht Nr. 122, S. 17-23.

Web: https://gwb.schule.at/mod/url/view.php?id=5373 (28.9.2024)

-

Christian Vielhaber (2008) Haiming 2007: Standards und/oder Kompetenzen im GW-Unterricht.- In: GW-Unterricht Nr. 110. S 1-6.

Web: https://gwb.schule.at/mod/resource/view.php?id=5376 (16.3.2011)

-

Herbert Pichler (2012) KO für die Kompetenzorientierung? .- In: GW-Unterricht Nr. 126, S. 7-22.

Web: http://www.gw-unterricht.at/images/pdf/gwu_126_007_022_pichler.pdf (7.11.18)

-

Christian Sitte (2011) Maturafragen neu (!?) - eine schrittweise Annäherung an eine kompetenzorientierte Form im Fach Geographie und Wirtschaftskunde. Kap. 1, 2 & Anhang 4.- In: GW-Unterricht, 123, 24-28, 39-41.

Web: https://gwb.schule.at/mod/url/view.php?id=5379 (7.11.18)

-

-

Im Zuge des Entwicklungsprozesses des Lehrplans 2020 für die Sekundarstufe I legt das Bildungsministerium folgende Kritierien für Kompetenzbeschreibungen fest.

Zum besseren Verständnis:

-

- Die Kompetenzbereiche entsprechen in älteren Lehrplänen den Kapitel des Lehrstoffes innerhalb einer Klasse/Schulstufe.

- Die Kompetenzbeschreibungen ersetzen die RIchtlernziele innerhalb der Lehrplankapitel, also innerhalb des klassenspezifischen Lehrstoffes älterer Lehrpläne.

Quelle: Bundesministerium für Bildung, WIssenschaft und Forschung (2019): Projekt Lehrpläne 2020: Kriterien für geeignete Kompetenzbeschreibungen.- Wien.

-